吸管妞導讀

義烏,一所沒有高科技背景的縣市,僅憑借小百貨,出口額幾乎做到了中國21個落后省市相加的金額。今年1到3季度,義烏的出口額更是達到了5000億,超過了杭州!

在不懂義烏商業哲學的外人眼里,義烏的發展“莫名其妙”,毫無章法可循,甚至被調侃為“最野商學院”。但是,作為義烏土生土長的雙童創始人樓仲平,卻深諳其中的竅門,因為在很多人看來,雙童同樣是一個“莫名其妙”的存在。

近日,清璞匯創始人李菲走進義烏,對雙童創始人樓仲平進行了全天候的跟蹤采訪,終于在這個46年的創業老兵身上將義烏獨特的商業哲學窺探一二 。下面視頻是根據現場訪談整理,還原了對話的核心內容,詳情如下:

以下呈現,為具體采訪內容:

義烏傳奇樓仲平

講好中國企業故事:雙童吸管

受訪者:樓仲平,雙童吸管創始人

采訪者:李菲,清璞匯創始人

PART 01 |

關鍵詞:行知合一

李菲:

能否分享一下,您是如何將理論知識應用于自己的企業,并結合自身經驗解決實際問題的?

樓仲平:

在創業過程中,我閱讀了大量經典的經濟學書籍,也深入學習了羅納德·科斯的交易成本理論及一些國內經濟學家的研究成果。

我將知識視為自己企業的“道場”和載體,常常通過書本尋找答案來解決公司面臨的各種問題。我非常認同陽明先生提出的“知行合一”,但我個人更傾向于“行知合一”,即先行動,再去運用知識。雖然這樣說可能不夠嚴謹,但我的意思是,知識和實踐同樣重要。不論是“知行合一”還是“行知合一”,都強調理論與實踐的結合。

李菲:

我們了解到,您最早的經歷是從“雞毛換糖”做起,到后來嘗試過一些小買賣。那段時間并沒有什么顯著成果,您能談談那時的失敗經驗嗎?

樓仲平:

我經歷了許多苦難和挫折,這些磨難讓我意識到自己的無知。人只有在意識到自己的無知時,才會真正渴望去獲取知識。其實我幾乎沒有接受過正規的教育,小時候只讀過小學,連拼音和字都沒學全,甚至對寫字沒興趣。因此,年輕時我做過很多草根生意,從擺地攤賣牙刷、雨披,到搞有獎銷售、倒賣電子表和打火機,最后都失敗了。每一次的失敗都讓我深刻感受到知識和經驗的重要性。

1985年,我在家里的稻田里做養殖時,因為操作電水泵不當,差點觸電致死,直到今天手上還留有疤痕。那次經歷讓我更加明白人生的脆弱,也讓我對生命有了更深的感悟。我非常認同任正非的理念,他曾說:“人類學會渺小,世界才可能偉大。”我通過自己的經歷深刻體會到了這句話的含義。

李菲:

您的經歷可以說非常豐富和坎坷。這些失敗帶給您的不僅僅是挫折,也帶來了重要的成長。

樓仲平:

我今年60歲了,但依然充滿激情。我的工作時間通常能達到每天15小時。經歷了這么多,今天的我比以往更加堅定和充實,因為我一直在不斷地反思。

我認為人性中充滿了貪婪和欲望。如果我們不反思、不面對自己的弱點和欲望,就難以成長。創業者常常面臨這樣的困境——很難做到對自己是逆人性,但對他人是順人性。我認為,只有通過自我反思,才能超越這些局限,成長為更好的人。

因為我的課程常常以人性為主線,講解道格拉斯·麥克萊戈的“人性假設理論”,也會涉及大衛·休謨的同理心、同情心以及人類天然的樸素情感。這些內容雖然不一定能成為直接的工具,但卻能激發我的思想,突破邊界,推動深度思考。

PART 02 |

關鍵詞:先想明白再看明白

李菲:

您經歷過磨難后,依然能夠保持對世界的熱愛,我覺得這展現了您非常個性的一面。那么,在義烏,像您這樣的企業家多嗎?

樓仲平:

我覺得有很多,但我不能要求別人都和我一樣。如果這樣做,就相當于在扮演真理或神明的角色。我不是真理,也不是神明,只是一個平凡的人。

每個人的人生不同,可以有不同的選擇。人是自主自由的,而不是工具。所以我們不能把自己當作標桿,要求別人和自己一樣。尊重他人的選擇,就是理解世界的多元性和包容性。

人類在宇宙中極為渺小,宇宙本身是不可知的。我們通過認知、想象和努力,可以將無序轉變為有序,將原本不確定的變為確定。通過這一過程,我們釋放出了自己的潛力,也就是戰略。

李菲:

這實際上是一個熵減的過程。

樓仲平:

是的。因為我們將系統開放,引入外部的新信息。如果不這樣,系統就會從有序走向無序。我學了哲學、經濟學和管理學,這些已經深深刻入了我的骨子里。我和一般人的區別在于,很多人是在研究這些知識,而我是在應用這些知識。

學術的“看明白”和我在實踐中“想明白”是兩回事,我認為“想明白”更重要。一旦我“想明白”了,就能夠獲得自己獨特的“看明白”。

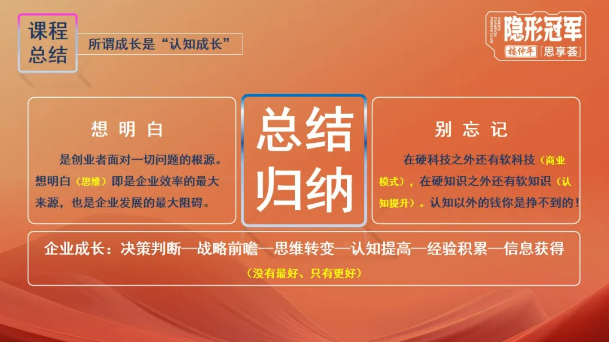

樓老師也會將這種思考通過課程交付

來影響他的“弟子班”的同學

李菲:

許多企業家往往看到風口和紅利就去追逐,但缺少像您這樣的沉淀。

樓仲平:

這也解釋了我講的課為什么會受到創業者的認可。因為我講的內容是他們真正需要的語言。經過我的轉化,他們能很容易地吸收并應用這些知識。也正因如此,我的商學院發展迅速,每天都有新課程。

樓老師每次上課,

都會將課程內容轉化成樸素的語言

李菲:

您的商學院發展得非常迅速,是什么促使您開辦商學院?最初的動機是什么?

樓仲平:

當時確實是面臨企業生存的問題,需要開辟“第二曲線”。最初并沒有計劃要做商學院,甚至在接受邀請時我都拒絕了。疫情期間,雙童平臺孵化了十幾個員工創業項目。那時,一位小姑娘看到同事們紛紛開始創業,她也產生了創業的想法。她來找我時提到,既然我能到這么多大學去講課,為什么我們不能自己開設一個學習中心?經過一番思考,我決定開設學習中心,最終發展成了今天的雙童商學院。

雙童商學院的團隊

李菲:

聽起來這是一種自然的發展過程,就像商學院從您多年的知識積累中“自然流淌”出來一樣。

樓仲平:

對,商學院的形成確實是一種自然的結果。多年的知識體系和多元思維,再加上我在大學和社會中的影響力,使得這個商學院能夠迅速成長。最初,我只是偶爾去大學講課,或在平臺上分享,影響了一部分人,但后來我自己創建了商學院,形成了更大的影響力。

越來越多的中小企業創業者從全國各地趕來

學習雙童的經營哲學

PART 03 |

關鍵詞:危機不容忽視

李菲:

看來您的商學院不僅僅是理論的輸出,更是實踐和經驗的結合,吸引了很多創業者的認可。另外,我聽說您很早就開始做微博,能分享一下這段經歷嗎?

樓仲平:

我是2009年11月份被邀請成為最早一批博主之一。當時我特別愿意寫一些關于管理學和企業經營的內容。我寫了很多,可能每年都有幾十萬字的產出。雙童的各項制度都是我親自撰寫的,甚至有幾百萬字的文件。我不算直接管理人,但我們公司非常注重細節,員工素養也特別高。

李菲:

這與您的管理理念有關嗎?

樓仲平:

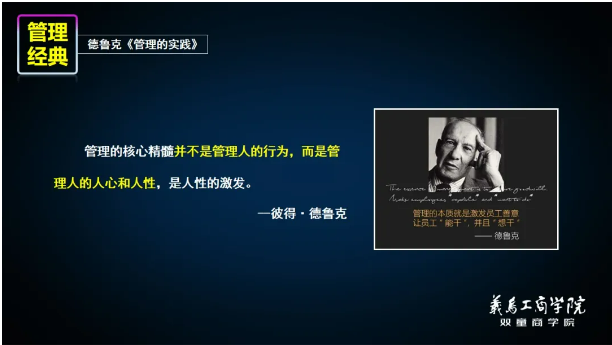

是的,我的管理理念來源于我對管理學的深入學習,尤其是德魯克的理論。他曾說過,管理的本質是激發員工的善意和潛能。要讓員工能夠勝任工作,首先要培養、訓練和指導他們,提供技能和成長的機會。

其次,管理者需要洞察員工的心理,順應人性,激發他們的主動性和積極性。通過這種方式,員工的內在潛力得以釋放。從“要我做”到“我要做”的轉變,是我一直推崇的管理核心。

李菲:

那么您當時是如何看待企業發展的?有沒有感受到行業的挑戰?

樓仲平:

我曾深刻感受到過行業的周期性變化。大約在2015年左右,我開始意識到我們所在的行業面臨技術替代的風險。例如,傳統吸管產品逐漸被新型飲品包裝所替代,我們的傳統吸管市場正在萎縮。我看到了危機,意識到必須盡早轉型,否則企業可能面臨滅頂之災。

李菲:

那時您的企業規模如何?

樓仲平:

在2015年前,我們的企業規模大概在1.5到2億元左右。吸管這個行業本身體量較小,利潤空間有限,因此我們的公司在中小企業中算是一個標桿。當時,我們的媒體曝光率很高,曾多次上《新聞聯播》,也多次接受《焦點訪談》和各大媒體專訪。外界的認可和榮譽讓我們有些自滿,但我深知,盡管如此,我們面臨的危機不容忽視。正如查爾斯·漢迪所說,“任何一個組織如果自認為繁榮,那它其實是在走向衰敗”。

李菲:

那么,關于您的整個創業歷程,您有什么感悟?

樓仲平:

我認為,創業者背后常常都有一只“老虎”。這只“老虎”代表著潛在的隱性危機,它始終跟隨著我們。當我們成功時,往往會覺得自己已經馴服了這個“老虎”,但實際上,它從未真正被征服。我們騎在“老虎”背上,時刻都要保持警覺。

李菲:

我特別好奇,您在這些年的創業過程中,一直處于危機和磨難中,不斷前進。那么,雙童的下一步將會怎樣?您個人的下一階段又是什么?

樓仲平:

我常說,創業就像“如履薄冰”,每一步都必須小心謹慎。大衛·休謨認為,理性是為了服務感性而存在的,理性只是手段,而感性才是目標。因此,我們不僅關注員工的物質福利,還十分重視他們的精神需求。比如,我們鼓勵員工在公司談戀愛、結婚、生子,甚至幫助他們安置子女進入公辦學校就讀。我們希望員工在這里能過上完整的家庭生活,像真正的“義烏人”。

員工和家屬都能在雙童找到歸屬感

但與此同時,我們也希望員工理解,企業的發展是依靠奮斗而非休閑得來的。我個人的工作時間通常是12到15個小時,幾乎沒有休息。雖然我們不要求員工像我們一樣拼搏,但必須理解,只有通過不斷奮斗,才能實現更高的個人回報。

PART 04 |

關鍵詞:中國制造業的出路

李菲:

我特別理解科學素養的重要性。如果沒有科學素養,就容易陷入迷信,甚至變成傀儡。

樓仲平:

我覺得自己不能代表整個行業,但我從制造業的角度講實話,我們的企業,甚至整個制造業環境,實際上是在“茍且偷生”。我說“茍且偷生”并不是指我們虧損,而是因為我們面臨著巨大的生存壓力。比如在我們這一帶,方圓幾公里內大約有上千家企業,你猜還有多少家企業在堅持實業?

李菲:

估計20%或者10%?

樓仲平:

實際上,甚至連0.1%的企業還在堅持做制造業。我們所在的這片區域是義烏的核心城區,周圍幾乎都是電商、直播、跨境電商等服務業,而制造業已經幾乎消失。盡管國家和政府越來越重視制造業,但仍有許多企業因高昂的租金和無法承受的壓力而選擇退出。

李菲:

那么,您認為中國制造業未來的發展前景如何?

樓仲平:

制造業永遠是最基礎的產業,它能夠帶動上下游產業鏈的發展。盡管現在我們處于數字化、信息化時代,很多人可能會忽視制造業的基礎性作用,但它依然是最根本的支撐。我們從事的是最基礎、最艱苦的工作,而這正是中國要保持競爭力的核心所在。

李菲:

您提到的“實業興國”和“實業救國”,讓我深受觸動。現在美國剛剛結束大選,許多企業在討論如何應對當前形勢。尤其是在出海熱潮的背景下,很多企業盲目跟風,結果發現走錯了路。您怎么看待這種局面?

樓仲平:

在美國,特別是在特朗普執政期間,制造業面臨著很大的壓力。我相信,中國的制造業不可能被美國壓制,我們有出路,但這條路并不容易找到,需要不斷思考和探索。

今年上半年,在日本的大學講課時,我談到了中國的工匠精神,沒想到大多數聽眾都是60歲以上的社長。在日本,創業非常困難,年輕人幾乎不敢想創業,他們更愿意進入大企業當一顆螺絲釘。這個過程導致95%的制造企業消失,這些經歷讓我深刻意識到,企業能否存活,除了競爭力外,還與國家的文化和社會環境密切相關。

此外,我不認為中國的制造業應該過度轉移到越南或墨西哥。實際上,越南的體量遠小于中國,根本無法承接那么多制造業。中國的中部、西部以及沿海地區仍然有很多戰略縱深,應該在這些地區推動制造業發展。

李菲:

所以您認為中國應該更專注于內需,而非過度依賴外部市場。

樓仲平:

是的,中國可以利用自己的優勢,特別是長江流域、沿海地區等地方。如果能夠開發這些區域,中國的制造業不僅能夠繼續發展,還能提升產業鏈的深度和廣度,這將對國家的未來產生深遠的影響。

今天的企業家需要認識到,企業不僅僅是追求利潤,它更應該服務社會,滿足國家和民眾的需求。德魯克曾經說過,企業是社會的細胞,企業的利潤來源于解決社會問題。這也是企業家精神的核心——解決別人無法解決的問題,承擔別人無法承受的責任。

PART 05 | 關鍵詞:

無中生有、莫名其妙、點石成金

李菲:

很多人通過《雞毛飛上天》這部電視劇了解到了義烏的歷史。

樓仲平:

對,《雞毛飛上天》其實反映了一批人的經歷,而不是單單一個人。我的故事是其中的一部分。因為我們那一代真正能夠站出來講述的人已經很少了,所以我自然成為了劇組的主要人物之一。

李菲:

《雞毛飛上天》真實還原了很多當時的情境嗎?

樓仲平:

大部分場景還是比較真實的,但也有一部分細節沒能完全呈現。劇中并沒有完全展示當時的艱辛和困境。我們不僅僅是面臨經濟層面的挑戰,更重要的是政策和體制上的限制。

當時很多事情都處于灰色地帶,甚至很多做法都沒有標準。改革開放除了鄧小平主席一聲令下外,還有一個核心邏輯——“摸著石頭過河”。意味著我們在摸索前進的過程中,沒有固定答案和標準。我們就是在這種探索中前行。

1981年5月,謝高華書記領導下的義烏獲得了第一個營業執照,這個歷史時刻對我個人和義烏市場的發展意義重大。市場的開創者不是單一人物,而是一大批人的共同努力,大家都為這個市場的形成付出了辛勤的工作。

樓老師的新書《韌商》中

詳細記錄了那段摸索前行的創業時光

李菲:

您認為自身與其他同代人相比有何不同,能否談一下?

樓仲平:

我的特別之處在于,我從草根背景起步,但在過程中我意識到了知識的重要性。我不再依賴過往經驗和人際關系去推動事業,而是選擇走上科學發展的道路。許多人看不懂我,覺得我只是做吸管的,怎么會去講課、做教育?

李菲:

所以您現在的“二次創業”是否可以理解為一種轉型?

樓仲平:

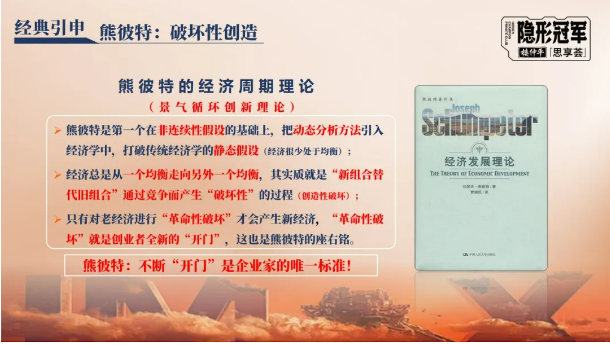

可以這么理解,我的“二次創業”是我把所獲得的認知轉化為企業的人文,去影響我的團隊和小伙伴,讓他們也能有力量。因為一個人的力量是有限的,管理的核心是借力發力,用杠桿撬動,而不是單打獨斗。

創業初期,領導需要“身先士卒”。但一旦大門打開后,作為領導者就不應該再深陷其中,而是要站在更高的角度,推動、觀察,找到新的發展方向。創業者的一生就是不斷“開門”的過程,這正是約瑟夫·彼特所提到的理論。

你看習主席在2006年6月8號在義烏總結義烏經驗,給了非常精準的12個字:“無中生有,莫名其妙,點石成金。”如果從哈耶克的理論來看,這實際上是用軟科技、軟知識去解決原本不存在的東西。所以,企業家精神、創新商業模式、組織機制都屬于這一范疇。

李菲:

對,當這種創新變成了基礎設施,確實不再是單純的創新。那您認為義烏的例子如何體現這種“無中生有”的精神?

樓仲平:

義烏沒有高科技的背景,產品都是基礎的小商品,但它創造了中國獨特的市場。今年義烏的出口額增長了16.6%,一個縣市的出口額相當于江西省的1.45倍,超過了杭州。義烏的小百貨是日常剛需,不受政治因素影響。即便消費趨勢變化,人口結構變動,這種剛需產品仍然會存在。所以,“越是基礎的越永恒”,義烏小商品就是這種永恒的基礎產品。

李菲:

對,這種基礎性需求不受太多影響,是長期存在的。那在您的企業中,是否也有類似的企業文化或者經營理念?

樓仲平:

是的,企業不僅要關注商業生態,還要關注人文和社會責任。雙童一直強調節能降耗,雖然當時沒有政府鼓勵,我還是引進了日本的節能技術,降低了企業成本,這一追求也是為了企業的可持續發展。這些理念就是企業文化的一部分,逐漸影響了我們的團隊和周圍的人。

月朗星稀,結束了一天的工作后

雙童的空中花園成了員工和學員休憩、談心的最佳場所

關于清璞匯 :

清璞匯是一家立足山東、服務全國、著眼全球的新生代企業家賦能平臺,專注企業家IP與組織能力提升的認知型企業家社群,聚焦制造業、新消費領域賽道,已累計訪談100余位知名企業家、實現全網超10萬精準粉絲群體、為上千位企業家提供學習、賦能、鏈接平臺。借助科學先進的理論方法、工具與前沿的新媒體技術,為企業家提供學習、交流、資源對接、IP打造的專業服務。