近十年來,數字化浪潮帶來的紅利助力中國經濟邁上新臺階。數以千萬計的中小企業也在探索適合自己的數字化轉型之路,其中不乏佼佼者突圍而出,成為業內“隱形冠軍”。在這個過程中,數字化改變了一位創業者、一座工廠、一個產業帶,甚至是一個國家的產業面貌。

為此,《南方周末》團隊聯合釘釘推出專題#中國隱形冠軍啟示錄#,去到無錫、義烏、杭州,通過探尋長三角一帶傳統制造業的數字化故事,挖掘“中國制造”走向“中國智造”背后的升級密碼。

而“雙童”正是他們義烏之行的重要一站!此行過后,《南方周末》以“雙童”為主角之一,發布了專題報道《“世界上最難做的產品”:一根吸管的數字》,講述一根吸管的數字進化之旅!

非標準化是雙童的另一個原生考驗。吸管這類制造業企業的生產流程雖說不是很長,但是產品不可避免地會有廢品,從訂單、到吸管型號、到包裝方式,多為非標。

“數據化可以把所有的情感排除之外,將規則和流程固定下來,并推動落地執行,使得所有的人自身利益與公司的整體效率和利益達成一致。”巨大的落地窗橫亙眼前,透過這片明亮俯瞰外間的126宗土地,它們分別代表過去構成這片熱土財富與機遇的密碼。這里是浙江省義烏市雙童日用品有限公司所在,義烏北苑工業園第3期,屬于義烏的核心城區,也是整個義烏平均租金最高的地方。

“今年掙不到100萬,我就回老家!”,無數豪言壯語輪轉于此。作為中國最富裕的地區之一、全球最大的小商品集散中心,義烏曾幫許許多多人實現創業夢。數十年前雙童董事長樓仲平就在這里起家——他把僅有0.0008元利潤的吸管做到了超過全球1/4的份額,一度年入2億元,是當之無愧的“吸管大王”。

在英文中,吸管和稻草是同一詞匯:straw,也可譯為“一文不值的東西”。吸管就是這般不起眼的小玩意兒,門檻低、單價低、利潤低。自上世紀90年代肇始,歷經兩次經濟危機,猶立于此——如今,這里是126宗土地中唯一未被租出的一片地。一片沒租出去的地代表著什么?

“一次比一次難,上一次的經驗不能用到(指導)下一次”,往事倏忽而過,樓仲平依然站在這片土地上,“地一旦租出了之后,這家企業就不存在了,永遠不會有活力了,永遠不再回來了,那樣的企業是越做越小的。”

“We Are One (Ole Ola)”的歌聲在巴西飄揚,2014年世界杯如約而至。地球的另一端,義烏雙童接到一份特殊的訂單:“要一根足球吸管,能裝滿20個貨柜”。

這樣的“足球”吸管在雙童被歸類于藝術吸管的范疇,工藝不復雜:將一個足球的模型套入一根吸管內部。先在足球中心鉆一個孔,通過小孔將其套入吸管,加一些熱熔膠,固定住“足球”的位置。組裝這樣一只足球吸管的成本是9毛錢,售價是兩塊四毛五,這批貨對應超過1000萬元人民幣的純利潤,這一筆被樓仲平計入雙童厚厚的賬單。翻開這個賬本,回溯到第一頁,白紙黑字盡是一個“難”字。1993年年底,一個做吸管的老板想把手上制作吸管的機器賣掉。次年,樓仲平湊了5萬元買下了二手的半自動生產機器,他和妻子租了兩間民房,雇了幾個工人,開始了漫長創業的第一步。前店后廠、家庭作坊式經營,和同時代很多民營中小企業一樣,雙童是被時代浪潮裹挾的一員。變化的端倪發生在1995年的夏天,樓仲平在一家復印社看到了蘋果電腦,它是有“桌面”的。那個時候大部分電腦是586、486,甚至有人還在用386,眼前的蘋果電腦一下子打開樓仲平的思路,“這個東西怎么那么好,能寫字,能畫畫,能打印”。3萬元錢、9根電線桿,樓仲平扯了2.5公里長的電話線,把“網絡”從鄉政府接到了自己家里,開始在線上尋找客戶。雙童自此邁出了不同他者的一步,開啟了數字化之旅,這一跨越在當時只被認為是更好“填飽”肚子的一小步,卻在冥冥中為雙童的前行寫下擁抱變化的底色。擁抱網絡在當時意味著擁抱更新的技術浪潮,一如今時今日對于數字化的擁抱。 雙童的第一臺電腦,還有著厚重的“腦袋”

雙童的第一臺電腦,還有著厚重的“腦袋”長久以來,中國的塑料制品一直屬于售價低、體積大、微利產品邊緣產業,并且是低技術、低門檻、勞動密集。吸管因此被稱為“世界上最難做的產品”,因為使用它的人群不需要為此付費,“尋找顧客”成為這類產品面臨的普遍問題。一根網線解決了雙童的大難題,幫助他們率先開辟了外貿生意,發展出沃爾瑪等一眾歐美客戶。

接入網線兩年后,1997年亞洲金融危機爆發,義烏吸管業受到嚴重沖擊,早早轉變客戶結構的雙童受打擊最小,趁勢收購了十幾家吸管廠商。再到2008年金融危機前,雙童首創“小客戶模式”,放棄了低利潤率的大客戶,第二次免于在集體洗牌中被下場。

“這些周期當中有一個很明顯的規律,那就是一波比一波難,你要走過這個周期,某種程度上原有的經驗是無效的,甚至原有的創新和轉型都是無效的。”樓仲平總結。

即使渡過這么多驚濤駭浪,依然改變不了吸管產品的邊緣性。樓仲平說,每個人都使用吸管,但是誰都看不到它。

“邊緣”衍生具體,龍頭因之誕生。雙童目前大概有一兩千個品種,最貴的吸管也才幾十塊錢一支。經濟學用“產出效率”來衡量一家企業的價值。看似一根小小的吸管,雙童的產出效率卻并不比義烏做吉利發動機的企業產出效率低,也沒有比那些所謂高科技的企業產出效率低,在整個義烏都可以排得上名次。

浮沉變遷中,數十年倏忽而過,126宗土地里,只有這片地沒出租。樓仲平沒有選擇那條更輕松的路,而是堅持做這個最難做的產品,一做就是近三十年。

從手工作坊到流水線生產

從手工作坊到流水線生產站在這樣的土地上回首往事,眼前人流如織,樓仲平總會想起那些離開雙童的人。

雙童在創辦之初,樓仲平特意找來一些有管理經驗的國企下崗職工擔任管理職務,這曾經在一段時間內給雙童的經營管理帶來強大的助推力,但從2005年起,第一代管理者“老”了,被時代甩在后面。2007年iphone面世,樓仲平第二年就換了蘋果手機,但這些“老”管理者還在用諾基亞。樓仲平感受到一種“巨大的背離”,那時他已經在鉆研電子商務,沒過幾年就成為浙江金華企業界的微博第一“大V”,而老班子成員卻連電子郵件都不會發。2011年下半年,樓仲平不再猶豫,拿著變革方案與老管理團隊成員談話,要求超過45歲的“老人”退居二線。動蕩隨之而來,員工流動率一下高出十幾倍,次年,雙童出現了創立以來的最大衰退,產值下降了百分之十幾。背離的另一面是新生。樓仲平沒有調頭,帶著雙童繼續往前奔,很快組建了一支年齡均在30歲上下的年輕管理團隊。2012年12月,雙童恢復增長。這群留下來的人也是雙童后來實施數字化管理的主力,李二橋也在其中。這位80后總經理從車間基礎操作工人一步步成長至今,是雙童數字化的見證人和操盤手。李二橋剛加入雙童時,是辦公室里唯一會使用電腦的人。他至今保留著一張照片,那是新世紀初,他在辦公室里做數據統計,面前是笨重的“大頭”電腦顯示器。非標準化是雙童的另一個原生考驗。吸管這類制造業企業的生產流程雖說不是很長,但是產品不可避免地會有廢品,從訂單、到吸管型號、到包裝方式全是非標的。這就是樓仲平口中“無所不在的背離”。一家傳統企業想要成為現代化企業,一定要解決非標準化的問題。雙童嘗試了很多辦法,數字化是利刃之一,幾代管理者用流程和標準化一點點“改造”這個民營企業。 通過數字化解決產品的非標問題

通過數字化解決產品的非標問題

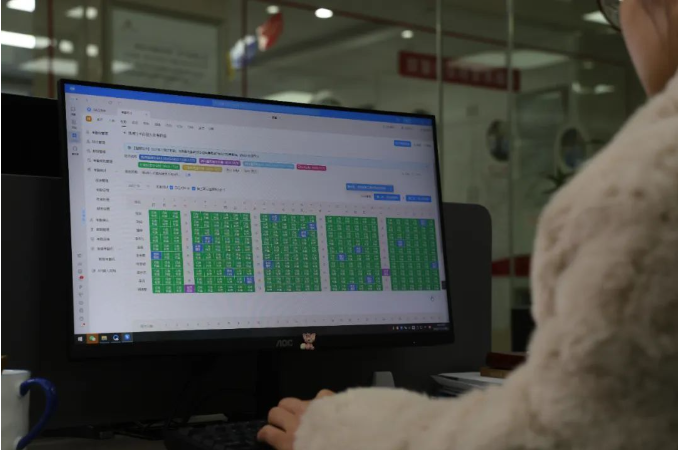

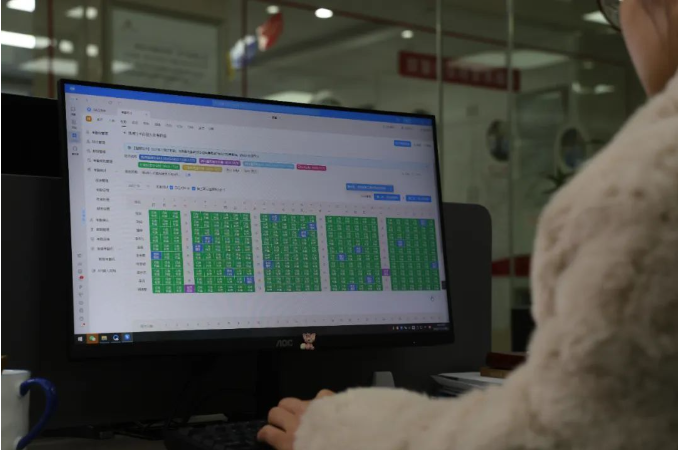

2009年前后,雙童的數字化開始呈點狀鋪設,聚焦解決生產流程中的信息傳輸問題,串聯起從下單到車間接到生產任務單,再到倉庫出貨的流程。當然,那時候的串聯相對單一,僅限于訂單流轉,還沒能實現實時的數據采集。李二橋權衡了很多種產品,最初甚至考慮過自己開發軟件。但是,自主研發會導致企業成本大幅度上升。李二橋問過報價,像雙童這樣的體量,包括從銷售到生產,整體覆蓋ERP的話,報價在150萬元-180萬元不等,還要額外支付總費用10%的年費。此外,企業還需要再增加人員,來維持系統的穩定、正常運轉。自主研發ERP軟件的路走不通,使用別的軟件會不會是解法?李二橋陷入新的抉擇,他想到小時候玩過的“搭積木”游戲,一方面實現基礎需求,把可以固定的流程標準化,另一方面有可拆卸功能,自主組建需要的功能模塊,這是現階段符合雙童需要的成長方向。李二橋最終選擇用釘釘實現企業的新需求。以下訂單為例,原先雙童產值只有七八千萬的時候,就需要配備一位專門的訂單分解員,他每天的工作就是在6個小時內,不間歇地向生產車間下訂單。現在生產流程定制版軟件可以做到銷售輸進去合同執行單之后,一鍵生成生產任務單,再一鍵下推到生產車間。訂單量隨著雙童的發展不斷增長,雙童在釘釘上用低代碼開發工具搭建了訂單核對和補單的應用。這樣雙童六個車間就可以實現協同,比如二車間生產出的吸管,后一道工序交給三車間包裝,雙方可以通過釘釘上的低代碼應用核對訂單量,應用里的數據能夠馬上呈現這批次來自哪個訂單、屬于哪個客戶。如果發現需要補單生產,可以馬上在釘釘上發起流程,緊急“插隊”讓車間迅速開工,不會耽誤交貨。 工作人員在釘釘上可以查看排班、銷售額等多項信息

工作人員在釘釘上可以查看排班、銷售額等多項信息

這些不同階段的數字化嘗試和各種標準化流程,逐步被集成到釘釘上,并且還在不停地優化。“不停地在追尋,‘積木’越搭越多”,李二橋總結。

樓仲平剛換上智能手機時,“標準化”與“數字化”還只是概念,學會用電腦的直接好處是不用繁瑣手寫,節省了些時間與力氣。誰都沒想到這份單純的初衷會演變為企業管理生產的核心。

一家勞動密集型企業為什么一直堅持擁抱技術與新生?為什么要往“標準化”與“數字化”上靠?也許“堅持”并不準確,身處其中的人們只是在當時擁著企業多走了一步,為了降低成本、提高效率這樣樸素的直接原因。回頭看,這成為雙童從傳統企業邁向現代企業的生存法則。

新的變化正在發生,新的接力還在繼續。雙童集團第八創業體總經理蔣子森2020年加入雙童后,一直致力于讓新的技術與企業新的發展相匹配。從上海、杭州等最先被數字化浪潮浸染到的地方來到義烏,蔣子森在互聯網企業的從業經驗放在雙童,優勢明顯卻又顯得“格格不入”。雙童作為勞動密集型的傳統企業,由于時代原因,有些工人年紀大甚至不會使用智能手機。即便是年輕的團隊、有教育基礎的員工,“慣性”不分年齡,人人或多或少有抵觸心理。蔣子森選擇從基礎性功能入手推廣新事物。從前員工們之間開玩笑反映請假審批難,說領導一審批就得2天,等審批通過,病都好了。這是企業管理中的一件小事,卻并不好解決。“一一核實這樣的事情會傷害組織的效率和團結”,蔣子森從組織管理學的角度解釋,“把所有不良的慣性暴露在數字化下,能解決這樣的問題。”現在雙童每周都會開相關流程會議,把所有崗位的審批效率拉出來,在這一個節點為什么審批的平均流程大于平均的規定,每個負責人要說出所以然來。“我們要理解人性的必然,你沒法用規則去阻礙人性。清官難斷家務事,但是數據化可以把所有的情感排除之外,將規則和流程固定下來,并推動落地執行,使得所有的人自身利益與公司的整體效率和利益達成一致。”在打破人情藩籬之外,數據對于企業生產的意義同樣不容小覷。“一旦生產成本管不好,數據化不清楚,你可能掙的錢其實都是賠的錢,因為浪費多少都不知道。”蔣子森介紹,數據如果只是數字的話,它其實只是廢紙一張,沒有統計、沒有分析,它其實呈現不了數字背后的結果和提供對于未來預判的一些幫助,這一點必須得去做系統性的統計。蔣子森認為,釘釘這樣的數字化工具能夠長期存儲數據,以前紙質版或Excel難以留存較長周期的歷史數據。如今,他們基于釘釘整個模塊統計數據,設置模型和公式,演算產能,預判生產狀況。“數據是需要時間沉淀的,只有沉淀得越久、越多,數據才會反映出更多背后的意義。”蔣子森表示,數據最大的價值是能夠幫助企業預判風險,否則惡果出現后,你只能承受、沒有機會改變了。在討論新技術的浪潮之外,蔣子森保持著務實的本色。正如李二橋曾經探索過選擇什么樣的數字化產品一樣,蔣給出了同樣的回答:要有與企業相匹配的數字化,而不是“死”于不切實際的擁抱中。他們對數字化的理解,實用而不迷信:這一定是企業未來發展的方向,同時,某一個階段就做某一個階段的事情。務實同樣是雙童掌舵人樓仲平的生活哲學,哪里有“商機”,就有他的身影。樓仲平14歲便輟學跟隨父輩去往幾百公里外的江西弋陽“雞毛換糖”,手搖撥浪鼓,肩挑貨郎擔。此后他輾轉大半個中國,倒賣過香煙、服裝,做過長途販運的“包子軍”,換過一二十個行當,北到長春,南到北海,西到烏魯木齊。樓仲平形容那時為生存奔波的自己和身邊的伙伴就像“滿地竄的老鼠”。樓仲平曾經在老家養過魚苗,租了兩畝地,貸了3000塊錢。一個夏天夜里,需要給魚塘抽水,那時電力設備沒保安器,樓仲平忘記拉電閘,意外觸電導致他3根手指當場燒掉。大家趕緊把他送到醫院,當時險些送命,那是1985年。八年后雙童成立,直至今天坐穩行業龍頭。“險”沒停過,幸運的是,樓仲平也沒停過。身處浪潮中,每個人在當時都只是用力掙扎,只有潮水褪去后,人們才在回首中驚覺,那些掙扎成為對新生的擁抱,并最終獲得新生。這是一種風險,而風險就是前行本身。

雙童的第一臺電腦,還有著厚重的“腦袋”

雙童的第一臺電腦,還有著厚重的“腦袋” 從手工作坊到流水線生產

從手工作坊到流水線生產 通過數字化解決產品的非標問題

通過數字化解決產品的非標問題 工作人員在釘釘上可以查看排班、銷售額等多項信息

工作人員在釘釘上可以查看排班、銷售額等多項信息