文·新華社記者 劉 錚 王 希 王 政

■第二看臺

一根吸管,輕得不能再輕,也似乎簡單得不能再簡單。在“互聯網+”和“智能制造”概念滿天飛的今天,做這個還有前途嗎?

在大部分吸管只能按噸、箱、大包賣,利潤以厘和分計時,有家企業的吸管可以按只、小包賣,利潤可以元計。這其中有什么門道?

讓我們看看這樣一只吸管:長長的吸管上方,有一顆粉紅色的“心”,“心”的兩邊弧上各有一個小吸管,如同一對朝天小辮。心形腔體里裝有水流止回和過濾裝置,解決了傳統情侶吸管必須兩人同步飲用的尷尬,還能防止液體回流導致交叉感染。這樣的“愛心吸管”適用于情侶、親子,在婚宴等場合非常應景,網上售價每只18元,廠家妥妥地把100%以上的毛利賺到手。

還有這樣一只吸管:顏色鮮艷的吸管中上部,植入了一個圓球。這個用食品級原料制成的圓球可從中對半打開,是“藏”藥片的地方。這樣就可以在玩耍中不知不覺地哄寶寶吃了藥。對這樣的“哈哈吸管”,不少家長恐怕會乖乖掏錢。

在浙江雙童吸管的產品展示廳里,類似的創新產品有40多種,而總計300多種的各類吸管,射光燈下五彩斑斕。

“吸管雖然小,但我們挖空心思去做。我們不去盲目和別人攀比,而是專注于把一件事做到極致,相信永遠都有很大的發展空間。”雙童吸管董事長樓仲平在辦公室里與記者侃侃而談生意經。這家有著21年歷史的企業掌握著全球三分之二的吸管專利,今年前五個月盈利已經超過了去年全年。

今天,中國的傳統制造業,不管生產的是鞋子、衣服,還是五金、家電,在快速上升的成本和越來越薄的利潤的前堵后截下,簡單規模擴張已不堪重負,只有轉型升級一條路。然而,說起來容易做起來難。雙童吸管的做法,雖然未必適用于每家企業,但無疑是有益的啟示。

“我不空談轉型,而是倡導工匠精神。企業不可能都轉行去做高科技,但你手上的事情可以做得更好。關鍵在于不斷提升企業在產業鏈中的位置,否則在最低端永遠很辛苦。”賣貨郎出身、創業初期歷經坎坷的樓仲平,始終保持著對市場的敏銳和敬畏,話說得很實在。

中國企業的發展,習慣于大踏步前進和規模不斷擴張。然而,在雙童吸管的發展史上,有一次退卻非常關鍵。

樓仲平說,雙童的轉型升級始于十年前的一次退卻。雙童原來是租廠房,2004年終于有了自己的18畝廠房。像國內大多數企業家一樣,樓仲平想要更大的廠房,2005年他又要拿85畝地,但卻在最后時刻放棄了。當時吸管行業已產能過剩,企業年產值4000多萬元,而85畝廠房至少要投入2億元,利息負擔背不起。

“后來我反過來思考,為什么一定要做加法?能不能做減法?盲目追求最大沒有意義,要做到最好。”樓仲平說。

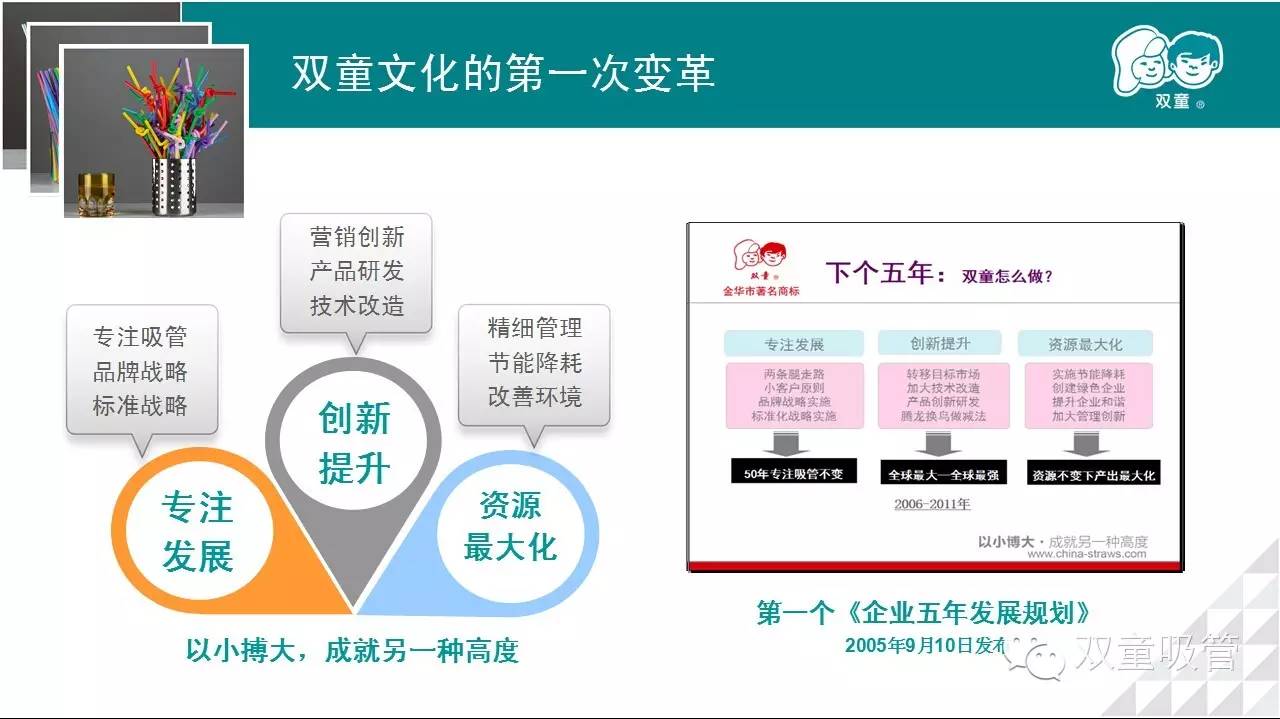

樓仲平介紹,2005年底企業做了第一個五年發展規劃,提出三點:第一不再擴張廠房,而是通過產品、營銷創新提升在產業鏈中的位置;第二把更多資源投入員工,改善生活、加強培訓;第三推進節能環保,用花園式工廠生產高品質產品。

第一個五年下來,廠子還是那么大,人均產出卻提高近8倍。2011年雙童開始做第二個五年規劃,仍是三個重點:一是加快創新步伐,二是完成經理團隊重組,三是著手解決民企二代傳承問題。

即將迎來第三個五年規劃的雙童未來將會怎樣?樓仲平透露,為應對綠色環保的潮流,雙童已經做出可以自然降解甚至“可以吃”的吸管,采用生物質材料對環境沒有污染。目前還要解決價格偏高、不耐高溫等難題,這是為未來十年做準備,始終保持技術的領先。

“德國、日本制造業是中國制造業追趕的目標。你看看他們的中小企業,非常專注,極具工匠精神,都有‘獨門秘籍’。你變來變去,肯定一輩子什么都做不好。沉下心來,再難的事也能做好。”樓仲平深有感觸地說。

(來源:科技日報)