有時候,這個世界并不是十分“友好”,在很多機會面前,人們總是更加青睞于“有經驗”的一方。

比如很多人在工作上非常強調經驗,每當客戶提需求、提方向的時候,很多以“經驗豐富”著稱的員工會說:“你沒干過,我的情況你不了解”或者“You can you up,你行你來干”,他們憑經驗做事,誰提要求就懟誰。

那么,在這個時代,經驗真的有那么重要嗎?

近日,“雙童”樓仲平受邀前往義烏工商學院授課《前瞻性經營思維的認知實踐》,其中就講到了這個話題。下面,吸管妞就結合該課程和大家分享:

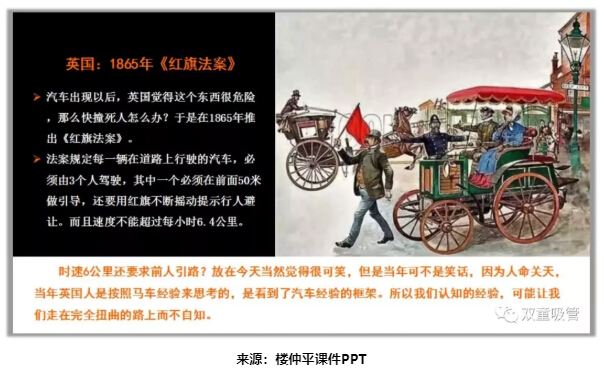

154年前的《紅旗法案》

1865年,由于懼怕汽車速度過快撞到行人,英國議會出于安全考量通過了一部《機動車法案》,即后來被人嘲笑的《紅旗法案》。在這部法案中規定:每一輛在道路上行駛的機動車,必須由3個人駕駛,其中一個必須在車前面50米以外做引導,還要用紅旗不斷搖動為機動車開道,并且速度不能超過每小時4英里(每小時6.4公里)。

英國紅旗法案直接導致一個結果:讓汽車等于馬車,也扼殺了英國在當年成為汽車大國的機會,隨后,汽車工業在美國迅速崛起。1895年,整整耽擱30年后,紅旗法案被廢除。到1896年“紅旗法”被廢止之前,英國對汽車的研制幾乎處于停滯狀態,在英國汽車發展史上留下了可悲和恥辱的一頁。

在今天回想這個案例,我們會覺得很可笑。但在150多年前,英國人卻鄭重其事地討論并頒布了這個法案。這是為什么呢?

實際上,這就是“經驗”在作祟。我們現代人之所以覺得《紅旗法案》很可笑,是建立在我們對如今汽車的認知經驗上。而當時的英國人則是建立在對當時盛行的馬車的認知經驗上。

這說明隨著時間的后延和時代的轉變,我們的思想認知也會隨之而發生改變。因此,在時代背景的轉變下,我們原先認知的經驗,可能讓我們走在完全扭曲的路上而不自知。

正如熊彼特曾說:多少輛馬車相加也得不到一輛火車。如果我們思維不突破,一直陷在自己的經驗怪圈中,那么到今天,我們可能只有跑的更快的馬車,而非發明出汽車、高鐵和飛機。

正如創業者如果一味用過去的經驗去決定企業的未來,那么如今社會上絕非能出現像華為、阿里、騰訊等科技獨角獸企業。

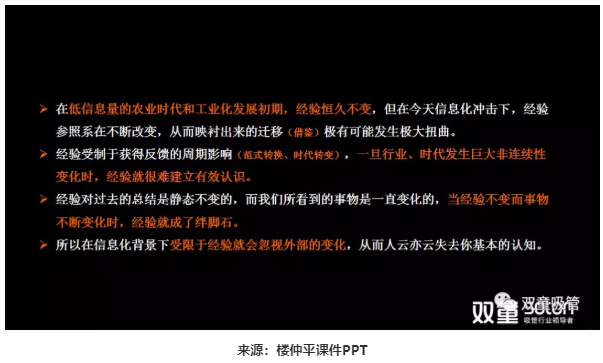

我們不能否認和回避經驗的重要性。許多時候,經驗能夠讓我們少走彎路,減少犯錯,提高效率,能夠更好地指導我們的行動和決策。但是,我們也需要反向思考,“經驗”真的可以完全解決我們遇到的問題嗎?又或者說,為什么有時候“經驗”不再有效,反而成為了我們認知道路上的阻礙呢?

由此,我們需要認識一個詞——“范式轉換”。

范式轉換下的中國制造業

1962年,美國著名科學哲學家托馬斯.庫恩在《科學革命的結構》一書中,首次提出“范式”概念。在此書中,“范式”指的是體系或范例,是在一個時代里人們公認的處理科學問題的前提,擁有系統的思想體系。托馬斯·庫恩的范式理論,從根本上摧毀了科學的傳統形象,認為科學不是連續的、積累的進步過程,而是范式轉換的結果。

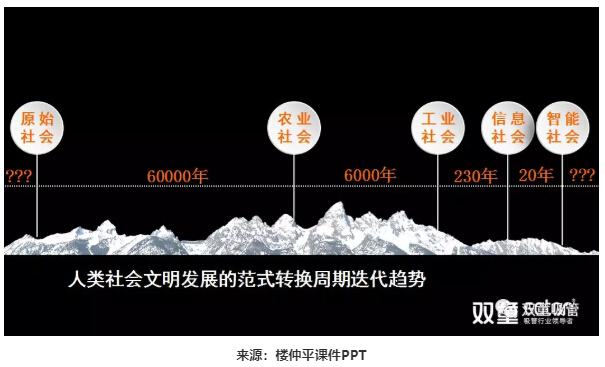

下面,讓我們來理解一下這頁PPT:

從這頁PPT中,我們可以看到,人類從原始社會過渡到農業社會,經歷了60000年;從農業社會過渡到工業社會,經歷了6000年;從工業社會過渡到信息社會,經歷了230年;而從信息社會過渡到智能社會,人類僅僅需要20年。這說明在人類社會文明發展的過程中,范式轉換的周期變得越來越短。

在認知以上規律后,我們再來思考:改革開放以來,我國百業待興,信息相對閉塞,在以往的環境發展下、政策紅利下,創業者有許多的創業機會,創業相對會容易一些。

但隨著時間的推移,改革紅利逐漸終結,信息化、數字化、智能化的浪潮沖擊著整個社會快速發生巨變,要素成本劇增、人口紅利消失、福利水平持續提高,我們發現,以往靠資源配置、人脈關系、人口優勢等獲得的成功經驗已經逐漸失靈,原有制造業解決問題的方式也開始失效。

當經驗不變而事物不斷變化時,經驗就成了絆腳石!因此,如果你在信息化社會還一直局限在以往的經驗里面,就會忽視外部世界的變化,人云亦云,失去基本的認知,從而錯失了已經發生的機會。

那么,在如此高度透明又變化飛快的信息化社會,作為創業者,應該如何撇開大多數人都能看到的機會,撇開大多數人依賴的經驗主義,撇開熙熙攘攘的尋常路,從而另辟蹊徑,通過新思維去思考問題,并獲得更好的機會?

下面,再讓我們來看兩個案例:

一根吸管的“思維蝶變”

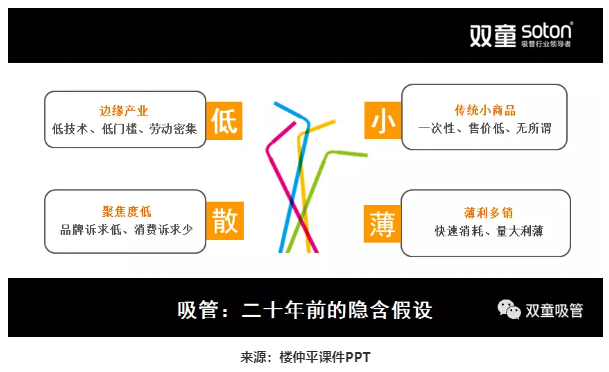

在很多人的印象中,一說到“吸管”,就會習慣性的認知:

o 吸管就值幾厘錢;

o 不過是用來喝飲料的;

o 質量上只要過得去、差不多就行;

o 不需要制訂什么標準,研發什么專利;

o……

實際上,這些都是大家在認知事物時所設定的一種隱含假設。

所謂隱含假設,就是在你思考問題時,由于思維慣性或者過去的經歷、習慣,下意識采取的看待事物的方式,結果是掉入了這些思維陷阱,而看不到更多的可能性選項。

在隱含假設的限制下,我們很容易形成固定的思維認知,陷在舊范式里無法自拔。

但是,“雙童”在二十多年前就打破了這種隱含假設,并不斷內部追思反問:

o 吸管為什么一定是用來喝飲料?

o 吸管為什么一定只能賣幾厘錢?

o 吸管為什么一定要塑料材質?

o 吸管為什么一定不會有品牌?

o ……

通過打破這些隱含假設,“雙童”轉變了二十多年前的經驗認知,找到一個范式轉換以后更為正確的基石假設,從而看到真相,破除所謂“吸管是天底下最難做生意”的認知!

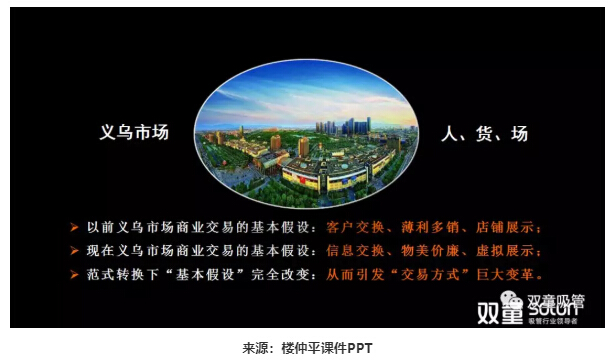

再以義烏市場為例,二十年前,我們理解義烏市場的交易方式是客戶交換、薄利多銷、店鋪展示;但在工業化范式到互聯網范式的轉換過程中,今天的義烏市場已經發生了逆轉。范式轉換下,“基本假設”的完全改變,引發了“交易方式”的巨大變革!

因此,如果你還是用以往的經驗來看當下的義烏市場,會認為義烏市場的人流量不斷下降,商業未來一定不容樂觀。而實際上,一種全新的、虛擬的、更為快速和先進的商業交易方式正在占據義烏市場,從而引發義烏市場的巨大變革。

有一句話說得好:沿著舊地圖,一定找不到新大陸。如果我們還依據二三十年前的經驗來判斷當下和未來,不正是一次次的在翻找“舊地圖”嗎?

所以,當認知事物的隱含前提不同時,就自然產生了理解方式的差異。同理,在認知創業、認知工作等方面,我們都可以去嘗試著打破隱含假設,去思考和反向追問,從而獲得一個更好的結果。

身處在巨變時代下,唯有敢于主動歸零,擁抱不確定性,創業者才能有更大空間去接受未來的新視界;努力跳出原來的舒適圈、跳出原來的人際關系圈,才能促使自己重新融入進步的圈子、知識的圈子!

最后,還是用一個愛因斯坦的小故事做結尾,希望能夠對大家有啟發:

愛因斯坦在普林斯頓當教授監考考試,考完之后,他的助手跟著他走,小心翼翼的說:“博士,你為什么給同一班的同學出的考題跟去年的是一樣?”

愛因斯坦說:“答案變了。”

我們今天就是這樣,市場還是這個市場,行業還是這個行業,顧客還是這個顧客,你還是你,但是答案變了。