自我批判與認知升維

在引入主題前,樓仲平給在座聽眾們打了一個“預防針”,坦言這個版塊將會給大家帶來極大的思想沖擊和認知上的震撼,甚至會給大家帶來不適感,并引發抵觸。因為這個版塊將會引導大家認知“自我批判”!

首先,樓仲平向大家展示了一本已經快被他“翻爛”了的書——《批判性思維》,這本書鼓勵創業者學會“自我批判”,跳出思維誤區,打破“認知遮蔽”。所謂的“認知遮蔽”就是人只看到自己認為對的東西,只愿意看到自己想看到的東西。隨著每個人知識的積累和閱歷的增加,認知遮蔽會越來越強烈。

盡管打破認知遮蔽是一個非常痛苦的過程,但唯有如此,我們才能夠進入到更高的思維通道,擁有更廣闊的視野,得到更好更快的成長。這就要求我們創業者永遠不能認為自己是正確的,永遠都要保持危機感和警惕心,永遠都要學會“自我批判”!

所謂的“自我批判”,并不僅僅是指對自我的反思、反悟、反省,還要對自己的所處的環境、所接受的母體文化而產生的遮蔽進行反思、反悟、反省,找到它不盡完美的地方,并作出改變,從而進入到多維空間,看到更為真實和宏大的世界。

接著,樓仲平建立了一個命題:思維遮蔽極易讓我們陷入到眼見為“真”!由此引導大家更好的理解“自我批判”和“認知升維”的思維模型。

以“雙童”為例,很多人來“雙童”參觀都覺得“雙童”的硬件環境很好,但是每當樓仲平和參觀者分享時,他所做的第一件事就是引導大家進行“思維破界”,突破你的眼前所見,去了解和探究“雙童’為什么要這么做,這樣做的底層邏輯在哪里,從而徹底理解“雙童”內在的管理邏輯!

緊接著,樓仲平通過一棵樹的圖片,再次引導大家思考:我們通過圖片能看到樹的樹干、樹枝、樹葉等,但是真正決定這棵樹的樹根,卻并不能直接看到。所以,看不到的東西并不代表它不存在,反而往往是事物的根基和底層邏輯!

再看“雙童”15年前所追求的節能降耗、生態循環、員工關愛等經營舉措,很多人會認為樓仲平思想好,覺悟高,有社會責任,有善心……但事實上,“雙童”做這些,完全是為了企業發展過程中獲得更低的成本和更大的收益,從而持續推動企業不斷發展和進步。用更高的維度去理解認知,這其實是“拉長尺度、彼此交換”的商業本質而已!

那么,“雙童”為什么會走上與中國傳統制造企業截然不同的發展道路呢?

當晚,樓仲平將二十年前閱讀,并一直影響他至今的書籍《國富論》(此書被譽為“西方經濟學圣經”)也帶到了現場,并直白地告訴大家,正是因為以亞當斯密的《國富論》為代表的西方哲學思想影響,他才能夠理解商業的底層邏輯,才能夠從另一個維度來認知:“雙童”的所作所為,并不是基于善心和愛心,而是基于商業交換原則下“利己心作用的契合”!

講到這里,樓仲平為了讓現場觀眾更好地理解,便展示了一副要素交換生態邏輯圖,清晰地向大家說明:組織在發展過程中,與環境、產業、政府、國家等宏觀社會產生了鏈接,這種鏈接實際上是各種要素的相互交換和賦予。在合情、合理、合法、合乎道義的交換過程中,本質上雙方出于“利己”的目的,但同時又給對方創造了價值,讓雙方都有所獲得,從而最終實現了“利他”。

把邏輯圖分析透徹后,樓仲平再進一步推理得出:所謂的社會責任、企業家精神、大善、無私、利他……實際上是組織具體行動后延的精神性而已!但這些應該由第三方進行評說,而非由自身嚷著進行自我標榜。當一個人喊著口號自我標榜時,其內在的缺失恰恰就不言而喻!接著,樓仲平也坦言,這些年來,他一直有意識地遠離同齡人圈子,遠離義烏主流群體。究其原因,是因為群體性泛濫容易產生思維遮蔽,從而讓人“一葉障目”,失去自我,從而形成“主流意識”。在這種情況下,大凡一種口號、一項運動、一種共識被社會所推行,結果必將失去其獨特之處!

但是,我們一定要理解,謹慎主流意識并不是反社會共識,而是先于社會共識之前領悟到趨勢所在,極早作出改變,從而實現“人無我有、人有我先”,在獨特思境下呈現出獨特經營,創造出獨特的價值!

例如,如果“雙童”今年再來做節能降耗設施,雖然也有意義,但與其承受環境、社會、政府壓力而建設節能降耗設施,不如我們主動去做。在這個過程當中,不僅創造出了獨特的價值,也獲得了一些額外關注。

同理,“雙童”的其它差異化亮點如員工關懷、創新工作、標準制定工作……都可以用此思維模型來理解。其核心理念就是與其追隨潮流、被迫提升,還不如在產業發展不斷深化或產業變革來臨前,用前瞻性思維及早領悟到趨勢所在并付諸實踐,從而引領帶動行業發展!所以,認知升維在本質上是從二維平面世界進入到多維世界,它所追求的是獨特認知、獨特思境和獨特經營!

接著,樓仲平通過“稟賦效應”的案例講述,讓大家理解到人一旦獲得就不愿意放棄,思想一旦陷入舊的傳統范式中,就極難轉換到新的思維范式中去。因此,創業者需要打破慣性思維、從眾思維、感性思維的“思維遮蔽”,突破“稟賦效應”,脫離傳統群體保持思想獨立,從而實現認知升維!

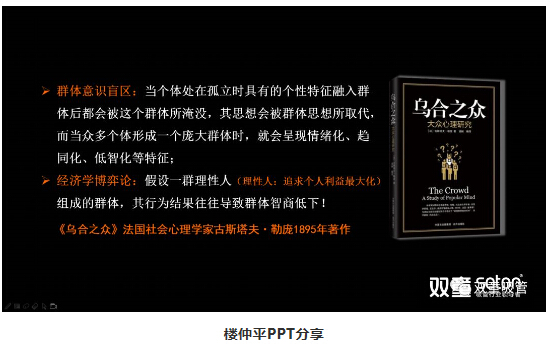

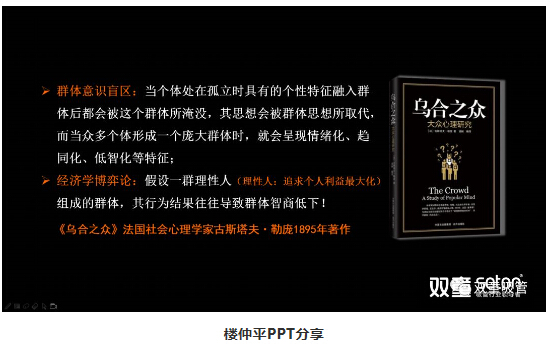

講到這里,樓仲平又向大家推薦了法國社會心理學家勒龐的著作《烏合之眾》,該書中提到了群體意識盲區:當個體處在孤立時具有的個性特征融入群體后都會被這個群體所淹沒,其思想會被群體思想所取代,而當眾多個體形成一個龐大群體時,就會呈現情緒化、趨同化、低智化等特征。

認知到群體意識的局限后,我們再回過頭來對我們所處的環境、所接受的母體文化進行“自我批判”。但在批判之前,我們一定要強調和認知到一點:批判不是否認,而是對原有事物的重新認知,從而認清它對創業者所帶來的正向反饋及負向反饋!既然提及母體文化,我們需要理解,文化是人類社會性形成之后,通過群體融合所形成的精神性,從而成為指導人們行為和決策的通道。所以人類的生存都是文化生存,但任何一種局域文化都天然存在局限性。

例如美國之所以能夠成為超級大國,真正的原因在于世界各國文化隨著移民到美國進行融合,形成了極具開放性的文化。

又例如,我們的母體文化隸屬于東亞局域文化,它發源于中原,是封閉地貌環境下形成的封閉文化,缺乏開放性的海洋文化、商業文化和自然科學,古人認知自然均用迷信和臆造。雖然母體文化能給我們帶來結構性的支持,也給我們帶來一條狹窄通道下的“自我封閉”。所以,作為中國創業者,我們要理解和反思在母體文化的局限下給我們思維上帶來的遮蔽和影響,要警惕“自我封閉”,從而看不到宏大世界的真相,陷入到眼見為“真”的假象當中。

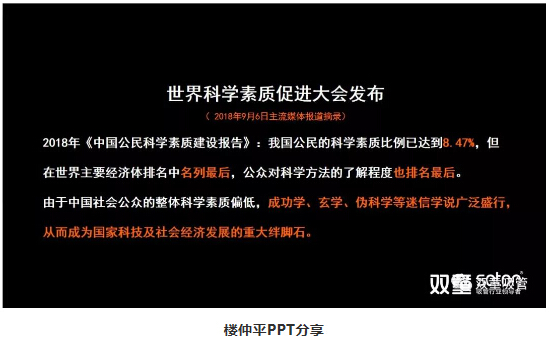

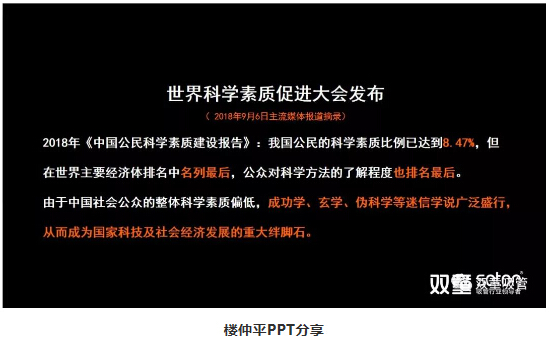

接著,樓仲平引述了2018年《中國公民科學素質建設報告》,讓大家了解到目前中國公眾對科學認知所處的階段:

由于中國社會公眾的整體科學素質偏低,導致心學、玄學、易學、道學、佛學等學說廣泛盛行,從而成為了我國科技及社會經濟發展的絆腳石。而近些年的“中興事件”、“華為事件”,足以可見我國基礎科學之落后。究其原因,恰恰與我們的母體文化極為相關!

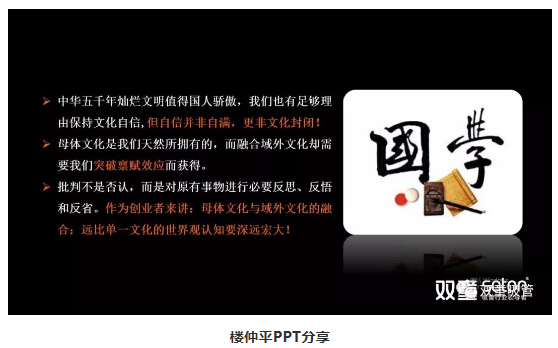

雖然中華五千年燦爛文明值得國人驕傲,我們也有足夠理由保持文化自信,但自信并非自滿,更非文化封閉!

再來理解母體文化下的“國學”,它是古代中國低信息量、低競爭度、農耕社會封閉環境下積淀而成的根基性結構文化,幾千年范式轉換下需要用辯證的思維去理解、實踐和應用;而如今信息化社會,在科學的時代下,如果我們還用幾千年前的所謂“智慧”來認知問題,那么我們可能永遠看不到科學時代下需要我們看到的那個深遠宏大的世界!

隨著以上邏輯,讓我們繼續追問:在“陽明心學”中講到所謂的“知行合一”,五百年前的“知”是否還是今天的“知”?是否還能繼續適用當今社會?如果不是,那么無“知”何來“行”?一味推崇古代先賢圣人,難道其學說真的是完美無瑕嗎?在當今社會,嚷嚷口號背背書、自謂圣賢、圈而論道的現象比比皆是,這些不是迷信又是什么呢?

作為創業者來說,我們唯有理解以上基理,在文化自信的同時,更要時刻保持自知、自明和自醒,才能脫離原有的文化通道,突破稟賦效應去融合域外文化,放棄原來固化和僵化的思想,實現認知升維,最終保證自己不被這個時代所淘汰!

最后,樓仲平分享到,之所以要引導大家進行“自我批判”,最終目的是為了轉變創業者的傳統思維,在新思維的影響下逐漸理解“新制造”的根本內涵,從而脫離傳統制造業原有的范式,通過創新驅動,創造差異化亮點,最終呈現出獨特的經營模式!