吸管妞導語

天天喊著“尊重員工”,企業到底應該如何體現“尊重”?

無論怎么引導,員工還是不自覺地亂扔垃圾隨地吐痰,怎么辦?

都說要打造“創新型企業”,但如果思維不創新,一切都是“空中樓閣”……

近日,浙江新聞發布的《義烏雙童:成就另一種高度》的專題報道就給出了答案。下面,吸管妞就帶大家來看看吧!

義烏雙童:成就另一種高度

記者:龔望平 許雅文

“成就另一種高度”——走進重新裝修的義烏雙童日用品有限公司(以下簡稱“雙童”)的辦公樓大廳,首先映入眼簾的是蒼勁有力的7個大字,這是企業建廠25年來一直堅守的責任和使命。

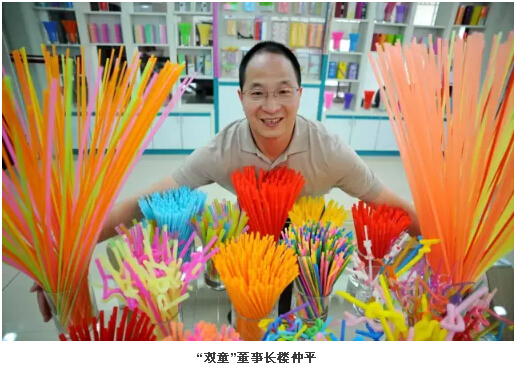

“員工是‘雙童’的核心資源。”在董事長樓仲平看來,從一家辦在農村的“家庭作坊”到引領全球吸管行業發展的“隱形冠軍”,“雙童”不斷成就新高度的核心競爭力是——人。

員工是創造產品質量和客戶滿意度的重要載體。善待員工就是善待企業,關愛員工就是關愛企業,提升員工就是提升企業,這是“雙童”25年經營企業制勝的重要法寶。

尊 重

“1996年,其他廠三四百塊的時候,我們的工資就六七百了。”衢州人楊小慧是創始人級的老員工之一,在“雙童”已經20多年了,仍然堅守在基層當倉管員。半年前,“雙童”打造的全球首個吸管博物館開業時,楊小慧作為員工代表和董事長樓仲平、美國學者馬克等嘉賓一起在主席臺參與剪彩。

在“雙童”的這些年,楊小慧收獲了很多,包括現在的家庭。如今,她和丈夫藍建飛住在廠區賓館式的標間里,一年從“雙童”領走的工資加起來有十幾萬元,不僅在老家造了新樓房,前年還買了小轎車。

事實上,在進廠的第二年,楊小慧換過一次工作,可對比了‘雙童’的福利和“和藹”的老板后,她又回到了“雙童”。“工廠附近的副食店,我們的員工可以賒賬。” 楊小慧笑著說,“雙童”的待遇好,連她農村老家的人都知道。

有一年,村里的10000多斤桔子滯銷,眼看著就要全部倒掉,心里著急的楊小慧“越級”沖進了老板的辦公室,向樓仲平求助。沒想到,老板不僅一口氣買下了5000多斤給食堂當員工福利,還允許她帶家人去附近夜市賣,還免費提供倉庫,沒幾天就全部賣掉了。

2002年,他在130多人的競爭中,搶到了位數不多的“理管工”名額。“其他條件都差不多,我能進來是因為我哥是老員工。”十多年來,在李家兄弟的影響下,從安徽蚌埠陸續來雙童工作的已有一百多人,“我們村的年輕人基本上都來廠里干過。”

16歲初中畢業就進“雙童”,在“雙童”娶妻生子,一干就是18年。從普工做起,一步一個腳印,而立之年升任總經理。在“雙童”這個大家庭里,李二橋童話般的成長經歷,很好地詮釋了這家企業價值觀:尊重勞動、尊重知識、尊重人才。

“雙童”招聘有一條不成文的規定,就是老員工介紹來的人可以優先錄用。樓仲平也很贊成企業內的員工成為情侶、夫妻。在他的觀念里,一個個小家組成“雙童”這個廠家,只有把“家“留下,才能真正的留住員工。因此,“雙童”也從沒有出現過“用工荒”。

走進“雙童”,不管在什么崗位、什么場所,都能感受到了尊重。按三星級酒店標準建設的員工宿舍, 24小時供應熱水,衛生有專人打掃;開放式的陽光廚房,配1.5萬元一套的柚木座椅,員工的打分影響餐廳的獎金;還有“五星級”的公共洗手間,洗手區、烘干區、手紙區等配置齊全。

“只有尊重員工,幫助他們完全解決了后勤方面的后顧之憂,他們才能心甘情愿地留在企業,全心全意地投入生產。”樓仲平坦言,“雙童”的機械化程度在提升,但仍然屬于勞動密集型企業,員工數量龐大且結構復雜,尊重和溝通是管理員工最有效的辦法。

近十年來,“雙童”員工的流動率每年都保持在30%以下。其中,工作了5年的員工約150人,10年以上的員工有70多人,15年以上的老員工也有十幾人。這些老員工是企業的骨干,占目前企業總人數的三分之一。另一組數據是,最近幾年,在設備和人員沒有增加、產量沒有的情況下,利潤在逐年遞增。這與“雙童”“懂得尊重”是分不開的。

自 覺

走進“雙童”廠區,第一印象是環境很整潔、衛生。在員工宿舍區,裝修了十多年的白墻有些泛黃,卻找不出一個手印或鞋印。這是為什么?樓道口的一塊標語牌似乎道出了答案:環境好,是因為有您!

“員工永遠是企業的主人,是企業發展的核心資源。”樓仲平的觀點是,良好整體素質的形成并非一蹴而就,需要經歷從個人到集體、從習慣到自然的日積月累。除了硬件之外,習慣也需要制度的規范與強化。

作為一種與嘴直接接觸的食用工具,吸管產品不太容易出問題,出問題一定是在衛生上。要保證吸管的品質,員工必須首先提升衛生習慣。在無塵車間里,絕對不能吐痰、扔垃圾,甚至包裝里不能出現一絲頭發。

“廠區衛生每月檢查8次,寢室每月2次,食堂的邊邊角角每月檢查一次。為了能看到真實情況,我們時不時會在凌晨突擊檢查。”李二橋還是衛生檢查小組成員。他告訴記者,在“雙童”,如何打掃衛生就有260多頁的細化標準。

有了標準之后,就可以將行為量化,并計入考核。“合格為1分,如果得1.1分,那么工資將乘以1.1,這樣打掃衛生就和切身利益掛鉤起來了,每個人就有了積極性。”李二橋說。而在“雙童”,這樣的管理規章類文件共有3500多頁,集成了幾本厚厚的制度匯編書。

2002年前,樓仲平管理企業事無巨細,每天車間、倉庫、機修、送貨、采購……忙得累倒了,住院9個月才康復。回來后,發現他在和不在,企業是一個樣。“但管理人員都還不足以讓我信任。”于是,他嘗試抽身,開始寫企業規章制度,有意培養“接班人”。

而從日本考察回來后,樓仲平的思維變得很活躍,因為“轉變的尺度大、變化快”,而且簡單、粗暴、剛性地管理、執行,包括管理層在內的很多員工都適應不了,尤其是對年輕員工反而是越壓迫越不行。因此,“雙童”曾遭遇過 “罷工”,部分車間的生產一度停產數天。

樓仲平對此心有余悸。不過,這次變故并沒有他想的那么嚴重。在舊管理層以怠工方式退出歷史舞臺后,以李二橋為代表的“新生代”管理團隊站穩了腳跟。回顧當年,樓仲平總結道,不管是選擇離開,還是繼續留任,背后都是員工與時俱進的需求。

“當時,我的主要工作是負責更新樓總的個人微博,發現他思想變化很快,我根本來不及消化。”2011年,西安姑娘孟竹燕入職“雙童”的第二年,就感到了壓力,擺在她前面的只有兩條路:要么學習,要么辭職。

“蘇格拉底說,無知本身是一種道德缺陷。我們必須不斷學習,才能認識和彌補自己的不足,從而理解和認同雙童的科學發展觀。”孟竹燕說,“雙童”良好的學習、交流氛圍,很好地滿足了年輕員工的學習需求。

“雙童”尊重員工的學習需求,建立覆蓋全員的學習會制度,將員工文化學習與職業升遷掛鉤,將學習成績列入員工長期職業發展當中。每周雷打不動都有兩期全員學習大會,各部門還有小課,即使是保潔阿姨、門衛,每周都要求學滿10小時。

“素質再差的人在五星級賓館里也不會隨地吐痰,這就是環境帶給人的壓力。”樓仲平說,在現代企業管理中,最有效的管理一定是員工自律,而自律的本身需要高度趨同的意識形態,需要內心取得員工的認同。而學習交流,讓越來越多員工有了認知、自知;制度規范,則讓越來越多員工形成自律、自覺。企業保障“客戶至上”,關鍵就在“員工自覺”。

創 新

構建和諧的勞動關系,需要經歷一個循序漸進的過程。

25年來,“尊重”——早已熔入每一位“雙童”人的血液里。這體現在企業和員工和諧而多元的勞動關系上,表現在廠區布置、部門設置、管理模式等方方面面。而“尊重”是相互的,越來越多的員工愿意留在雙童,心甘情愿用努力工作來回報這份尊重。

“只有企業活下來,才有資格談尊重。”從雞毛換糖起家的農民企業主樓仲平,對企業的經營和管理有著獨到的見解。2005年,“雙童”開始發布《五年發展規劃》,每五年都會對企業文化進行調整。

在被密密麻麻修改的雙童第三個《五年發展規劃》書上,他精準地圈出了未來五年“雙童”發展的三大經營核心:人力資源優化、實施機器換人、實現快速增長。

而所有的經營核心,歸根結底都要靠人來落實。這一點早已成為“雙童”人的共識。因此,公司一切制度的變革、管理的創新、組織的調整、戰略的規劃,都是圍繞著“勞企兩利”這一導向展開的。

兩年前,“雙童”把老板和高管全部“趕出”獨立辦公室,取而代之的是在一個透明、平等、開放的區域內集中辦公:一抬頭,就看到老板做事;一轉身,就能和同事溝通;一提問,就會有人來解答。

辦公區格局的簡單變化,背后是企業在充分尊重勞動的前提下,打破行政體制機制籬笆,實施目標管理和層級開放,弱化上下級關系,讓管理者與員工平等就坐,開放事物性爭論和跨部門溝通。

一天下午,接到客戶關于一件產品包裝袋封口有問題的投訴,銷售員葛燁一轉頭就上報給了部門經理陳廷江。陳廷江不用跑出辦公室,就能組織質檢、生產等部門開協調會,決定由質檢經理陳學森帶隊連夜去福建了解情況。

接下來的兩天里,陳廷江一邊與前方小組溝通,一邊在辦公室組織開協調會,直至問題完全解決。而這起投訴的整個協調溝通過程,辦公室的其他同事都看在眼里。“不用跑來跑去,工作上的事情在辦公室就能解決。”正如“90后”文宣科經理周上所言,辦公區拆掉的是墻壁,打通的卻是人心。

在“雙童”,管理創新創造著越來越大的價值。“雙童”進出口公司總經理張國俊是清華大學畢業的高材生。2004年,因“理念不合”,他從分管銷售副總經理的位置辭職回了老家江蘇。在輾轉幾家企業后,他最終還是回到了自己更認同的“雙童”,不再當下屬,而是出任新公司的總經理。

2008年成立的進出口公司由“雙童”負責出資,而樓仲平承諾不干預公司經營和管理。這種多元化勞動關系的嘗試,很快有了回報——張國俊組建的新團隊,年銷售額已經突破3000萬元。

在2015版《雙童經營哲學》的第三十四條中,對“價值追求”有這么一段描述:公司要為員工的發展創造一個共享平臺,使認同“雙童”文化的優秀員工真正受益。在“雙童”,和張國俊一樣成為合作型的“員工老板”還有張勇軍、朱發新、黃慧貞等數十人。

這些人每年都會回來聚聚,他們與“雙童”依舊是命運共同體。“賣多少拿多少,不用租倉庫、不會有庫存,讓我們的創業更有優勢。”張勇軍坦言,有了老東家的支持,讓他在跨境電商創業降低了投資成本50萬元以上。“我的創業成功,70%的功勞歸雙童。”

現在的樓仲平,無疑是一個幸福的老板。他始終選擇把企業創造的價值更多地分享給員工,從而不斷地鼓勵員工去創造更大的價值。在成就員工的同時,也成就了自己和企業。

“變成為這個時代沒有選擇的選擇。”樓仲平認為,企業管理者的思維非常重要,在危機意識的助推下,他跟自己的新任務是:通過自身地學習,去進一步推動學習型、創新型“雙童”的建設,從而實現“雙童”人從辛勤勞動轉向科學勞動、創造性勞動。